7.萬物の変化(その一)二氣交感二化生萬物一萬物生生而變化無ㇾ窮焉71a)

・・・・交雑による後代の変異・類の変化

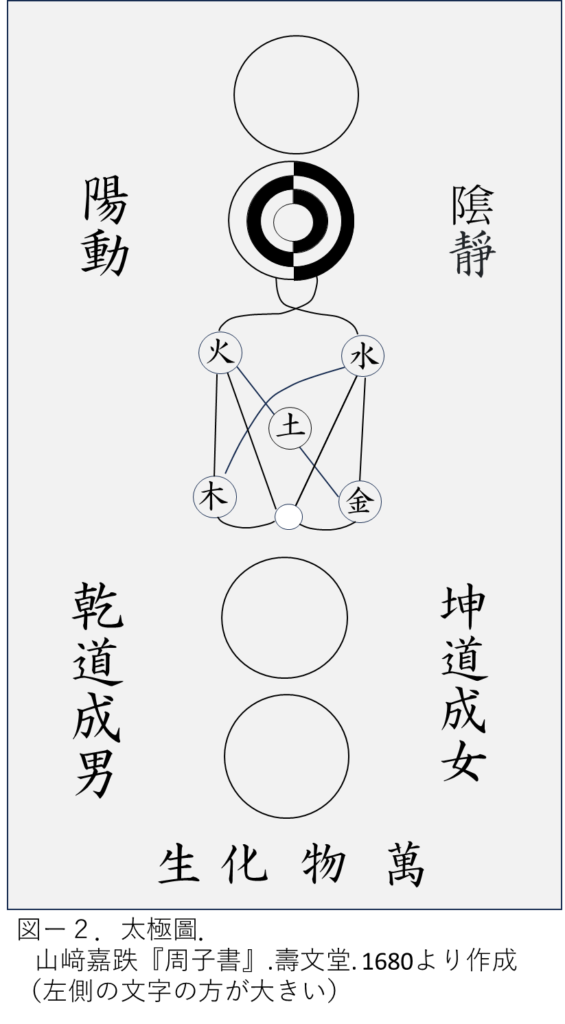

柳泓の座右の書のひとつ周敦頣(1017~1073)の太極圖(図-2)71b)には『萬物化生』(万物は変化生成を続ける)11b)とある。「無極であって太極である。太極が動いて陽が生まれ、動が極点に達して静になる。静になって陰が生まれ、静が極点に達して再び動になる。動と静は交互に起こり、互いの根となる。太極が陰と陽に分かれて両義(二儀)が成立する。陽は陰と反応する(合)ことによって変化(變)し(陰陽が変化合一)7b)、水火木金土が生まれる。この五行の気が順次に排列して四季のうつりかわりができる。太極は無極である。五行が形成されるとそれらはおのおの独自の本性を持つ。無極の真の原理と、二(儀)と五(行)の精とは、互いに結合(反應)し、凝集(凝)が起こる。天(乾)の道は男を作り、地(坤)の道は女を作る(二気)。二気は互いに反応し合い、影響を及ぼし合いながら(交感)、万物を生み出す。万物はつぎつぎに生成して、その変化、変質には際限がない(一部改)」7b), 11b)

ここで重要なのは、『二氣交感、萬物化生』つまり、雌雄の交雑(交感:化学的なもの11b)であるにせよ)により新たな生物が生み出される、その後も様々に変化して生物が生まれてくる、すべては既に創られたものではなない、という思想である。いわゆる、もとなるものより変化をともない新たな種が生み出されていく、「進化」の概念がみられるのである。

一方、西欧における教示 ― 「すべての生物種は神がその完全性を示すために創造したものであり、その性質は不変である」72a)という『種の不変』、加えて、ウイリアム・ペイリー『自然神学』(1802)にみられる ― 「石に足をぶつけたとき、その石がどうしてそこにあるのかと尋ねられたらずっとそこにあったと答えるかもしれない。しかし、地面に時計を見つけたとして、その時計がどうしてその場所にあるのかを尋ねられたとしよう。・・・その時計のメカニズムを知ると、それが果たす目的のために時計を製作した職人または職人たちがいたに違いないという推論は避けられない†:I pitched my foot against a stone, and were asked how the stone came to be there; I might possibly answer, that, for any thing I knew to the contrary, it had lain there for ever: But suppose I had found a watch upon the ground, and it should be inquired how the watch happened to be in that place; I should hardly think of the answer which I had before given, that, for any thing I knew, the watch might have always been there. ・・・This mechanism being observed, …the inference, we think, is inevitable, that the watch must have had maker; that there must have existed, at some time, and at some place or other, an artificer or artificers who formed it for the purpose which we find it actually to answer; who comprehended its construction, and designed its use. 73a)」 ― あらかじめ神によって自然が精妙に設計され整然と秩序づけられている72a)という『デザイン論』の思想(時計のように生物の複雑な器官は目的に適うように企画され設計されている、それを成しえるのは― 神を想定せざるを得ない)。西欧の神の呪縛は、柳泓の時代になっても頑強に住み続けていたようだ。

ところで、・・・『淮南子』には驚くべき文がある。動植物界の分化、進化ともいえる内容が記されている。

『淮南子』(墬形訓)「胈□*は海人を生み、海人は若菌を生み、若菌は聖人を生み、聖人は庶人を生んだ。すべて胈(薄毛:小毛)のあるもの(すなわち人)は、庶人から生まれた。羽嘉は飛龍を生み、飛龍は鳳凰を生み、鳳凰は鸞鳥を生み、鸞鳥は庶鳥を生んだ。すべて羽のあるものは、庶鳥から生まれた。毛犢は応龍を生み、応龍は建馬を生み、建馬は麒麟を生み、麒麟は庶獣を生んだ。すべて毛の生えているものは、庶獣から生まれた。介鱗は蛟龍を生み、蛟龍は鯤鯁を生み、鯤鯁は建邪を生み、建邪は庶魚を生んだ。すべて鱗のあるものは庶魚から生まれた。介潭は先龍を生み、先龍は玄黿を生み、玄黿は霊亀を生み、霊亀は庶亀を生んだ。すべて甲殻をもつものは庶亀から生まれた。温暖湿潤は容態を形成する。。。五類(人類、鳥類、獣類、魚類、亀類)は、外から興って代々形を似せながら蕃殖していく」28c)。このように各類の生成過程は、「人類は胈□*→海人→若菌→聖人→庶人→胈者、鳥類は羽嘉→飛龍→鳳凰→鸞鳥→庶鳥→羽者、獣類は毛犢→応龍→建馬→麒麟→庶獣→毛者、魚類は介鱗→蛟龍→鯤鯁→建邪→庶魚→鱗者、亀類は介潭→先龍→玄黿→霊亀→庶亀→介者」28c)となる。「人類は胈□、鳥類は羽嘉、獣類は毛犢、魚類は介鱗、亀類は介潭を原素(起源:形はなしておらず、特質を抽象的にもつ存在)として、形態を具備し最高の霊性を有する「聖人」、「鸞鳥」、「麒麟」、「建邪」、「霊亀」へ出現し、各類の始祖とでも称すべき一般的な性格をもつ「庶人」、「庶鳥」、「庶獣」、「庶魚」、「庶亀」を生じ、人類は「胈者」、鳥類は「羽者」、獣類は「毛者」、魚類は「鱗者」、亀類は「介者」の動物が繁殖してきた(略)」28c)としている。また、植物では3類に分けて同様に、樹木類は「日馮」、根茇類(根ある草)は「根抜」、浮生類(根なし草)は「海閭」を原素としてそれぞれの類が繁殖に至る流れを記している。28c)

*胈は、兪樾の説による漢字であり、その下に一字を脱すると述べるに従い「胈□」と記す28c)

ここで重要なのは、架空な物語であるとか、現実とはかけ離れて意味のない話、として捉えるのではなく、そこにある意図である。ここにみられるのは、各類の生物が、もともと起源を一として過去から現在にわたって不変のものでなく、変化し生まれ出てきたものであるという、西欧ではみられない類(種)の変化を記している。思うに、人類はあるものから、猿人(アウストラロピテクス属、パラントロプス属など)、原人(ホモ・エレクトスなど)、旧人(ホモ・ハイデルベルゲンシス、ホモ・ネアンデルタレンシスなど)、そして新人(ホモ・サピエンス)に至っている74a)のである。この便宜的な進化段階も2000年先には理解されないかもしれない。当時(紀元前141-139頃)の理屈が現在では想像できないだけである。

ついでながら、『荘子』の内篇には「北の冥に魚あり。その名を鯤と為う。鯤の大いさ、其の幾千里なるを知らず。化して鳥と為るとき、其の名を鵬と為う」6a)、「特り人の形を犯して猶お之を喜ぶも、人の形の若きものは万ざまに化りて未だ始めより極まること有らざるなり」6b)のなかにも万物の変化転生の思想がみられている75a)。

儒学・道学の教え ― 生物には起源がある。また形を変えながら別なものに生まれてくる。そして現在がある。変化しながらさまざまのものが生まれる、創造主にしがらみのない柳泓にとって、変化アサガオ、松の樹の多様性、犬の親と子の関係をみると、容易にその生まれてくるものの変化に気付く。種は不変ではなく、変化する、と。人間も動物であるから植物よりは理解しやすく、植物で生じていることが動物でも生じていることに気が付いた。その発想のもととなるものは、いうまでもなく、西欧の思想・哲学ではなく、中国由来の思想・哲学にある。

これらのことから一般化すると、―― 世の中の生物は植物も動物もみな、一種から生まれ出て、万種となったものである ――。

8.萬物の変化(その二)・・・進化の思想

<神の否定>・西欧では、19世紀初頭においても神の否定は困難であった。いや、正確にはアウグスティヌスの「永遠に生きている方が、すべてを同時に創られた」(シラ18.1)76a)の支配である。「神が世界の創造においてまずすべてを同時に創られたその事物は、ある意味で完成状態にあり、ある意味で始めの状態にある。完成状態にあるというのは、これらは、それによって時間的経過が成し遂げられる固有の本性のうちに、かの同時的創造において原因的に創られたのではない何ものも含んでいないからである。これに対して始めの状態にあるというのは、世々の時間的展開を通じて、隠れから現われへとその適した場所で生ずべき、いわば未来の種子というべきものが存したからである。・・・つまり聖書は被造物が完成したとも、始まったとも述べている」76b)のだ。「神がその業を完成されたというのは、原因の秩序においてなお創られなかったものが、時間の秩序において創らねばならないということがないほど完全に、神がすべてを同時に創られた時のことであるとわれわれは理解する。またその業を始められたというのは、この最初の創造において原因として予め祖型づけられたものが、後に結果として成就されていくという意味においてであるとわれわれは理解する」76c)とある。神は地上のすべての生物を完璧に創ってしまったのである。初めにこの世のものはすでに決められたもの、後から新たなものが生まれることも、時間とともに別の種に変化することも、まして魚や猿から人になることなどあろうはずはなく、あってはならない。つまり、神という存在の否定よりも、この世のものはあらかじめできてしまっているから、という常識により系統樹が生まれることはない、のである。これが西欧の枷である。そのため、神の教えに反するような思想や論を説く場合には、匿名で執筆したり、神の教えに従順であることを記したりする必要がある。「神による無からの創造説に従わなかったことは、直ちに教会からの断罪の危険を意味している。特に、自然が運動と変化の自己原因を内包しており、そのことこそが、神の崇高な英知の顕にほかならないと主張することはきわめて危険であった」77a)のである。

親の言うことは絶対である。先生の教えは正しい。間違っていない。師に異は唱えられない。信ずる者は洗脳され、疑うことはない、できない。ある存在が思考を乗っ取ったとしたら、この呪縛から抜け出すことは難しい。みての通り、リンネ、モーペルテュイ、ビュフォンでも、分類をはじめると生物の類似性・類縁性、比較解剖により相同性・相似性には気が付く。犬、猫、人の多様性、チューリップの変異、もしかして祖先は同じか?でも疑ってはいけない。神が完璧に創りあげたこの世を、つくりなおす、別のものに変化させる、そう考えてはいけないのだ。種を分化させるなどトンデモナイ話だ。あらかじめ神が創ったのだ。18世紀には日本でも宣教師によって天動説も地動説も伝わっていたが(中国よりも早く地動説が広められていた)78a)、進化の思想はどうだったのか。

西欧における万物の変化の思想について、というより生物の変化、新たな生物の生成の提唱をみると、小泉 丹 氏はビュフォン、ゲーテ、エラズマス・ダーウィンを進化思想の先駆者、ラマルクは学説の創始者として挙げている79a)。しかし、ゲーテはいわゆる進化思想の生物(種)の変化・その起源については述べてはいない。気にかかるのは、「生物は、未だ植物とも動物とも見きわめがたい状態から、次第に植物としての、動物としての姿をとりはじめ、植物と動物という相対立する二つの方向に向かって完成を成し遂げた15e):Soviel aber können wir sagen, dab die aus einer kaum zu sondernden Verwandtschaft als Pflanzen und Tiere nach und nach hervortretenden Geschöpfe nach zwei entgegengesetzten Seiten sich vervollkommnen,59b)」(1807)という語りか。本来、進化思想の先駆けとして外せないのはゲーテではなく、カントだが。

ここでは、柳泓の思想に影響したかもしれない、モーペルテュイ(1698-1759)、ビュフォン(1707-1788)、エラズマス・ダーウィン(1731-1802)、ラマルク(1744-1829)らの進化思想を覘く。いずれも《生物は変わりゆくものであり、一つの起源に由来する》ことを説く。

モーペルテュイの『人間および動物の起源』(1745:匿名)で「遺伝の根本が生殖にさいする雌雄からの粒子的要素の結合関係にもとづくものであることを説き、その要素の変化で新種が生じる。その変化で生じた子孫が適応していなかった場合にはほろび、適応したものがのこって新種になる」80a)、また『自然の体系』(1751)では「二つの個体から異なる種の増加がどのようにして生じたのか?そのはじめは、いくつかの偶然の産物(出来事)によるものであった。そのような偶然の産物により、基本的となる部分である、雄と雌が持っていた秩序(自己複製)を保持しえなかったであろう。この変異の程度ごとに新たな種を生み出し、さらなる異常(変異)を繰り返すことによって、今日のような無限の多様性を持つ動物が生まれたのである†:Ne pourrait-on pas expliquer par là comment de deux seuls individus la multiplication des especes les plus dissemblables aurait pu s’ensuivre? Elles n’auraient dû leur premiere origine qu’à quelques productions fortuites, dans lesquelles les parties élémentaires n’auraient pas retenu l’ordre qu’elles tenaient dans les animaux peres & meres : chaque degré d’erreur aurait fait une nouvelle espece : & à force d’écarts répétés seroit venue la diversité infinie des animaux que nous voyons aujourd’hui. 」81a)、というように種の変化〔すべての生物形態は唯一の起源をもつ〕82a)を提唱した。しかし、最後には「創造主の計画を実現するために知性を授けられた要素が協力するものである†:Enfin celui où les élémens euxmêmes doués d’intelligence s’arrangent et s’uniʃʃent pour remplir les vues du Créateur.」81b)と神への畏敬の念を表している。この雌雄の粒子の結合からの新種、自然選択による適者生存、変異の蓄積による形質変化などの概念は進化の論誕生といわれるように80a)、チャールズ・ダーウィン(1809-1882)よりはるかに先駆的でインパクトが大きい。しかしながら柳泓の時代にモーペルテュイの書の伝来は不明(今のところなさそう)である。

ビュフォンの「植物にも動物にも科があり、ロバはウマの科で、ロバがウマと違うのは退化しただけであることを認めれば、サルはヒトの科に属し、退化したヒトといえる。ヒトとサルはウマとロバのように共通の始祖を持ち、動物も植物もそれぞれの科の起源は一つであり、すべての動物は唯一の動物に由来する。・・・もしロバが退化した馬に過ぎないということが正しいなら、自然の力には際限がなく、一つのものから長い時間をかけて他のすべての生物が生まれたと考えても間違いではないだろう†, 80b), 82a)。: si l’on admet une fois qu’il y ait des familles dans les plantes & dans les animaux, que l’âne soit de la famille du cheval, & qu’il n’en diffère que parce qu’le a dégénéré, on pourra dire également que le singe est de la famille de l’homme, que c’est un homme dégénéré, que l’homme & le singe ont eu une origine commune comme le cheval & l’âne, que chaque famille, tant dans les animaux que dans les végétaux, n’a eu qu’une seul souche, & même que tous les animaux sont venus d’un seul animal, qui, dans la succession des temps, a produit, en se perfectionnant & en dégénérant, toutes les races des autres animaux. …s’il était vrai que l’âne ne fút qu’un cheval dégénéré, il n’y aurait plus de bornes à la puissance de la Nature, & l’on n’aurait pas tort de supposer que d’un seul être elle a sû tirer avec le temps tous les autres êtres organisés. 83a)」と、いいながらも「啓示を通して、すべての動物が等しく創造の恩寵を受け、それぞれの種およびすべての種の最初の2個体(一対)が神の手よって創られたものであることは確かである†, 80b): Mais non, il est certain, par la révélation, que tous les animaux ont également participé à la grâce de la création, que les deux premiers de chaque espèce & de toutes les espèces sontsortis tout formés des mains du Créateur,…83a)」と生物はすべて神によって創造されたとの文を綴っている。

話は変わるが、ここで気になる用語がある。【dégénéré】(退化した)である。なぜ、ビュフォンは『ロバは退化したウマ。サルは退化したヒト』としたのだろうか?ジャック氏の見解である、「検閲を恐れて、生物変移説を受け入れることができなかったのではない(一部改)」82b)と異なる、勝手な想像ながら、それは神に対しての《忖度》、あるいは世間・宗教界からの《反発、反感、批判、怒り》への恐れである。おそらく《ヒトは進化したサル》であり、《共通の祖先をもつ:起源は一つ》と見抜いていた。が、神はすべてのものを創造し最後にご自分の像の通りにヒトを創られたのである。― Imago Dei ― つまり、最後に創られた神の像(似姿:模像)であるヒトを頂点とすることで、ヒトが退化、とすればサルは新たに創造されたのではなく、ものの劣化(変形・変質)として示すことができる(他の科の動物も同様)、と深読みしたのである。グリビンが「(退化を)『ひとたび認めると』というフレーズは、進化を受け入れていることをはぐらかすための表現だったのではないかとも疑いたくなる」13b)というのも分かる。さらに勝手な解釈ながらラマルクに生物の起源と一なるものからの『進化』の論を託したのである。ここで言及しないがサルの巻において「退化」を論じている84a)(この中で人間への戒めというべき思想を『l’empire de l’homme』84b)(人間の帝国)と呼んでいる)。この思想はラマルクに受け継がれているのである。

それはさておき、日本でのビュフォンの進化思想については、「西欧博物学の理論や体系に関心を示した者は、少なくとも江戸初―中期を通じてほとんど皆無(略)」60b)あるいは「リンネの学説にせよ、ビュフォンの理論にせよ ― がかりにわが国に紹介されたとしても、はたしてどれだけ本草 ― 博物家たちの注目を集め、反響を引き起こしたか、疑問といわねばなるまい」60c)とあるように、柳泓に知られることはなかったと思われる。

エラズマス・ダーウィン『ゾーノミア(Zoonomia)』(1794-1796)では「すべての動物は『永久的に変形』、適当な空気と水があれば、『三つの大きな欲求の目的を満たそうとして、形態が変化させられる。この目的とは、性欲(lust)、飢え(hunger)、そして安全(security)である』」85a)と述べ、ひとつめの性欲については「オスの競争の目的は、最も強く活動的な動物が種の間に広がり、種が改良されることだ」85a)と強者による選択を論じ、ふたつめの力は「あらゆる動物種の形態を多様化させた、食物の獲得方法」85a)であり、みっつめに「より強い動物からの逃げる手段は、『体の形態と色を多様化した』」85a)とし、「すべての温血動物は〈偉大なる原動因〉が生命を授け、新しい部位を獲得する力を与えた、たった一つの生きたフィラメントから生じ、新しい性質を身につけてきた・・・独自の内在的な活動(神ではなく自然)によって向上を続ける能力と、ある世代による改良点を子孫へと、終わりなき世界へと伝える能力をそなえている」85a)と結論している。ここに、生命は一つのフィラメントに由来し、生物は変化するものであることを明確に記している。「All animals therefore, I contend, have a similar cause of their organization, originating from a single living filament, endued indeed with different kinds of irritabilities and sensibilities, or of animal appetencies;」58b)、「As air and water are supplied to animals in sufficient profusion, the three great objects of desire, which have changed the forms of many animals by their exertions to gratify them, are those of lust, hunger, and security.…that all warm-blooded animals have arisen from one living filament, which THE GREAT FIRST CAUSE endued with animality, with the power of acquiring new parts, attended with new propensities, directed by irritations, sensations, volitions, and associations; and thus possessing the faculty of continuing to improve by its own inherent activity, and of delivering down those improvements by generation to its posterity, world without end!」58c)。

さらに、『自然の殿堂(The temple of nature)』(1803)では「生まれたばかりの海洋が・・・太古の洞穴の中、温かい日差しに包まれて波の下で有機生命が始まった。かくして、自然に発した親なき粒子が地球に初めて生じた。・・・原初の形態は、泥の上を這い、水の中を突き進む。世代が替わるうち、新たな力を、より大きな肢体を得る。植物が芽を伸ばし、ひれ、足、翼の世界を呼吸する。・・・島や大陸が海から押し上げられたとき、単純な動物の多くのものが、食物を求めようとし、両棲類になった。水棲動物から両棲動物に変わる蛙のように、また水に浮かぶ状態から宙を飛ぶ状態に変わる蚊のように(概略)85b)(生命は海のなかに生じて、水生のものから両生へ、そして陸生のものへと進んできた)80c):Then, whilst the sea at their coeval birth, Surge over surge, involv’d the shoreless earth ; Nurs’d by warm sun-beams in primeval caves, Organic Life began beneath the waves.86a) Hence without parent by spontaneous birth Rise the first specks of animated earth;86b)…Was born, and nurs’d in Ocean’s pearly caves; First forms minute, unseen by spheric glass, Move on the mud, or pierce the watery mass; These, as successive generation bloom, New powers acquire, and larger limbs assume; Whence countless groups of vegetation spring, And breathing realms of fin, and feet, and wing.86c)], [After islands or continents were raised above the primeval ocean, great numbers of the most simple animals would attempt to seek food at the edges or shores of the new land, and might thence gradually become amphibious; as is now seen in the frog, who changes from an aquatic animal to an amphibious one; and in the gnat, which changes from a natant to a volant state.86d)]とあるように、アナクシマンドロスの「最初の生物は湿ったものの中で生まれ、・・・年齢を経るにつれて、より乾いたところへ進み出ていった(アエティオス)。熱せられた水および土の中から、魚あるいは魚とよく似た生き物が発生したと考えた(ケンソリヌス)」87a)やド・マイエの「例えば海にいた生物が湖に取り残され、次第に水が減っていくことによって、ついには陸上生活に慣れざるをえなくなるような場合です。陸上生活を始める場合もあるでしょう。(縦びれは足になって、陸上を歩くのに役立つようになった)」77b), 88a)を想起させるようなところもあるが、現在の生命の発生、進化に概ね当てはまる内容である。また、続く生存環境への適応「乾燥した土地にいて乾燥した空気にさらされているものの多くは、その生存を維持するための新しい力を徐々に獲得した。そして、数千年、あるいは数百万年もの間、数えきれないほどの連続的な繁殖によって、最終的に現在の地球に生息する多くの植物や動物を生み出してきた可能性がある†:Those situated on dray land, and immersed in dry air, many gradually acquire new powers to preserve their existence; and by innumerable successive reproductions for some thousands, or perhaps millions of ages, may at length have produced many of the vegetable and animal inhabitants which now people the earth. 86d)」は、ラマルクより先に環境要因による形質の変化とその継承の概念もみてとれる。 †:おきな訳

『ゾーノミア』(Zoonomia)は好評を博したようだが85c)、『自然の殿堂』の「進化という発想は教会と人間の尊厳に対する侮辱であり、書評はたいていが否定的であった(略)」85d)というように、宗教界や読者からの反発・非難があり無視されたようである。江戸後期に『ゾーノミア』であれば、医学書としての伝来あるいは情報として移入されることもあったかもしれないが、《一なるものとしてのフィラメント》が理解されうるとは思われない。《三つの欲求による形態変化》もしかり。

ラマルクは『動物哲学』(1809)で2つの結論を述べた。一つめの結論「自然(あるいはその創造者)は動物の創造にあたって、動物が将来生活しなければならない環境の可能なあらゆる種類を予見して、それぞれの種に恒常的な体制ならびに諸部位の一定不変の形態をあたえたのであって、この体制と形態は、それぞれの種が今日見出される土地と気候において生活し、そしていま認められる習性を保持するように強いている」79b), 89a)は、これまでに導き出されてきたもので、ほぼすべての人の結論であるとしている。いわゆる、神の創造による種の不変である。[Conclusion admise jusqu’à ce jour : la nature (ou son Auteur), en créant les animaux, a prévu toutes les sortes possibles de circonstances dans lesquelles ils auroient à vivre, et a donné à chaque espèce une organisation constante, ainsi qu’une forme déterminée et invariable dans ses parties, qui forcent chaque espèce à vivre dans les lieux et les climats où la trouve, et à y conserver les habitudes qu’on lui connoît.] 90a)

二つめの結論「自然は、動物のすべての種をあいついで生み出す際にして、もっとも不完全なもの、つまりもっとも単純なものからはじめて、もっとも完全なものによって仕事をおえつつ、動物の体制をしだいに複雑化した。そしてこれらの動物は地球上の棲息できるすべての地域にひろがって、それぞれの種は、出会った環境の影響によって、私たちが現在認めている習性と、観察の示している諸部位の変化とをうけとった」79b), 89a)は、私自身の結論であるとしている。[Ma conclusion particulière : la nature, en produisant successivement toutes les espèces d’animaux, et commençant par les plus imparfaits ou les plus simples, pour terminer son ouvrage par les plus parfaits, a compliqué graduellement leur organisation ; et ces animaux se répandant généralement dans toutes les régions habitables du globe, chaque espèce a reçu de l’influence des circonstance dans lesquelles elle s’est rencontrée, les habitudes que nons lui connoissons et les modifications dans ses parties que l’observation nous montre en elle.]90a)。

いずれの結論を認めるかは自由である79b), 89a)としているが、もちろん「自然は生物を順を追ってしか生むことができなかったのであり、自然が生物を順次つくりだしたものとすれば、いちばん単純なものからはじめたのであって、最も複雑な體制は、最後に至ってはじめて生みだされた(要約)79c), 89b):s’il est vrai que tous les corps vivants soient des productions de la nature, on ne peut se refuser à croire qu’elle n’a pu les produire que successivement, …si elle les a formés successivement, il y a lieu de penser que c’est uniquement par les plus simples qu’elle a commencé, n’ayant produit qu’en dernier lieu les organisations les plus composées, soit du règne animal, soit de régne végétal90b)」、また「動物の習性と生活様式を生みだすのは、体軀なり諸部位なりの形態ではなくて、反対に、習性、生活様式、その他、影響力をもつすべての環境要約(因)が、動物の身體と諸部位を、時の経過につてれ構成した。新しい形態とともに新しい能力が獲得された。そして、自然は、すこしずつ今日私たちが見るような動物を形成するに至った79b), 89a):que ce n’est point la forme, soit du corps, soit de ses parties, qui donne lieu aux habitudes et à la manière de vivre des animaux ; mais que ce sont, au contraire, les habitudes, la manière de vivre, et toutes les autres circonstances influentes qui ont, avec le temps, constitué la forme du corps et des parties des animaux. Avec de nouvelles formes, de nouvelles facultés ont été acquises, et peu à peu la nature est parvenue à former les animaux tels que nous les voyons actuellement.90c)」ことを主張し、「体制に獲得された進歩(形質)は保存され、再生されるあらゆる個体に伝えるようになった。長い時間とたえず変化するきわめて多様な環境とがあいまって、すべての綱とすべての目の生物が順を逐うて生みだされた(要約)79d), 89c):donnant à ces corps, qu’elle a créés elle-même, les facultés de se nourrir, de s’accroître, de se multiplier, et de conserver chaque fois les progrès acqis dans leur organisation ; enfin, transmettant ces mêmes facultés à tous les individus régénérés organiquement ; avec le temps et l’énorme diversité des circonstances toujours changeantes, les corps vivans de toutes les classes et de tous les ordres ont été, par ces moyens, successivement produits.90d)」と、神からの創造を完全に否定しているのである。

しかしながらラマルクの説は、「当時および彼の死後しばらくの間は、生物学思想にあまり影響を与えなかった」91a)とある。またラマルクの著書が日本に初めて導入(『無脊椎動物体系』(1801))されたのは、1825年シーボルトによってとされるが89d)、すでに柳泓はいなかった。

以上、見てきたように西欧の生物、種の変化は何らかの理屈(理論)が伴い、論理的に説明されている。いかに神が覆いかぶさろうと、必死に突破しょうとする芽吹きがある。

柳泓の論は〈土地の異なるによりて変化して種々の形状をなす〉〈有情の類、禽獣・魚鼈・昆虫の類もみな異類互に相交接して無量の形状・性情を変化し出し来るなるべし〉であり、『環境変異』による形質変化と『異類の交接』が種の分化の理論である。環境要因(気温、日照、土壌条件等)が生物に変化を与える。そして、異類交接によって万類は変化をともない生まれるのである。

まず、モーペルテュイの生物の変化は、雌雄(両親)の『粒子的要素』の結合関係にもとづくものである。また、『変異の蓄積』を伴うことも要である。柳泓の《異類の結合関係》は共通するところであるが、そこに《粒子的要素》という踏み込んだ考察、そして変異の蓄積という観点はまったくみられない。ビュッフォンの論にもとづくのであれば、キーワードは『退化』であり、〈自然の力には際限がなく、一つのものから長い時間をかけて他のすべての生物が生まれた〉の『時間』という観念もともなうが、退化による生物の変化や時間を考慮するような視点はない。エラズマス・ダーウィンの形態変化は『性欲、飢え、安全』の三つの要求であり、また生命発祥の『海洋』、起源としての『糸(フィラメント)』『粒子』などであるが、これらを勘案した言及はない。ラマルクの説を知っていたならば、生物における構造(体制)が『最も単純なものから複雑化』に向かうという論が俎上に供していたはずである。が、記載はない。いうなれば、柳泓には彼らが提示するような『進化の論』がないのである。これらの説が柳泓の存命のときに伝播されていたかどうかは不明である。しかし、もし、柳泓がこのような説に触れて生物変化論を展開したとすれば、文中に散見されるように『西洋』や『蘭』という言葉で、その出所(引用)を示したとも思われる。

東洋の思想

東洋ではどうか。万物は変化を伴い生まれているのだ。しかし、その思想は何千年も続き、理論のない想造であれば、これはこれで神の創造を打破するよりも困難なのかもしれない。

進化の思想は西洋に始まり、発展し、東洋の進化思想はそれを享受した、あるいはなかったと思い違いをしている方も多い。これまでも紹介してきたが、はるか昔の中国思想には《万物は一なるものから変化、分化し生まれてきたものである》ことが示されている(もちろん、現代の理論を掲げた進化の論ではない)。ニーダムが「道家が進化論の主張にきわめて近いものを詳しく述べている」18c)として生物学的種の固定性をはっきり否定した箇所として挙げている18c)荘子の『至楽第十八』を以下に記す。

「種に幾(胚種:germ)18c)有り。水を得れば則ち㡭(草)と為り、水土の際(水辺の湿地)を得れば則ち鼃蠙(カエル、カキ)の衣(青苔、藻)と為り、陵屯(乾いた丘陵地帯)に生ずれば則ち陵舄(車前:おおばこ)と為り、陵舄は鬱棲(肥、栄養)を得れば則ち烏足(草)と為り、烏足の根は蠐螬(木喰い虫、すくもむし)と為り、其の葉は胡蝶(蝶)と為る。胡蝶は胥也くにして化して虫と為り、竈下(かまどの隅)に生ずれば、その状は脱(蛇のぬけがらの)の若く、その名を鴝掇(虫)と為す。鴝掇は千日して鳥と為り、其の名を乾餘骨と為す。乾餘骨の沫(唾)は斯弥(虫)と為り、斯弥は食醯(ウンカ、小蠅?)と為る。頣輅(虫)は食醯より生じ、黄軏(虫)は九猷(虫)より生じ、瞀芮(虫:蚊?爛草?)は腐蠸(虫:螢?)より生じ、洋奚(草)は箰(たけのこ)せざる久竹(老竹)と比(交雑)して青寧(虫)を生ず。青寧は程(豹:貘、虫)を生じ、程は馬を生じ、馬は人を生じ、人は又た反って機(幾)に入る。万物は皆な機(幾)より出でて皆な機(幾)に入る」4d), 18c), 75b)(列子が旅の途中、ころがっていた髑髏をみつけ、蓬を抜いて髑髏を指してこういった。「私とお前だけが生死の区別はなくそれが一変化の姿であることを知っているのだ」)4d), 75b)・・・一体変化して生ずるものの種類はどれ程あるであろう4d)。この種子(種)には「幾」すなわち万物を生成する微妙なはたらきがあり、この種子が水分を含むと㡭となり、・・・人間はまたもとの種子の微妙なはたらきのなかに帰ってゆく。万物はみな同一の種子(機)から生じて次々に変化転生してゆき、またもとの種子(機)に帰ってゆく(概略))75b)

大きくみて、ひとつめのストーリーは、始原(種)から草が生じ、草の根から虫、葉からは蝶(虫)が生まれる。蝶は虫となり、イモムシのようになって鳥となる。ふたつめは、草と竹の交雑から虫が生まれる。その虫が豹となり、馬を生じ、人間が誕生する。ここには、草→虫→鳥→虫、草と老竹→虫→豹(獏?虫?)→馬→人間という化生である。連鎖(輪:万物の変化転生)の最後には『ヒト』の誕生となる。今となっては、ここに出てくる生物(虫が多い)やつながりが不明であったり、意味が正しく理解できなかったりするが、生物は変化しながら新たに生まれてくることを、具体的に明示した資料である。西欧の神は不変を生じ東洋の道は変化を生じた。

ニーダムは、「『胚種』(種子)を生きている物質の想像しうる最小の粒子を意味している」と解説し、『幾』=事物の微小な胚発生の初期という意味を伴って『易経』に現われる」18c):機(幾)=万物発動の根源4d)とある。モーペルテュイの「粒子」、あるいはエラズマスの「フィラメント」にあたるものを想定すべきなのか分からないが、万物生成にはこの『幾』が作用しているのである。柳泓にこの書についての素養があったならば、西欧の書を待たずとも進化を思案することは容易であったと思われる。

9.【存在の連鎖】・・・人の出現

人身の如きも其初唯禽獣胎中より展転変化して生じ来るものなるべし。但、人は万物の中にて最貴きものなれば其生ずる事、最後にあるべし1f)。

柳泓は、動植物の各々の種の分化とその起源を述べているが、もうひとつ大きな視点、自然界の『連鎖』についてはどうか。

ヘルダー(1744-1803)の「自然は粗野な形態からと同じように、単純な法則から、より複雑なもの、技巧的なもの、精緻なものへと進む」92a)という、単純から複雑なものへ前進的に発達する説に関して、柳泓も無機物から高等生物への方向性は思案している。

アリストテレスの「自然界は無生物から動物にいたるまでわずかずつ移り変わって行くので、この連続性の故に両者の境界もはっきりしないし、両者の中間のものがそのどちらに属するのか分からなくなる。すなわち、無生物の類の次にはまず植物の類が続き、・・・植物の類全体としては他の〔生命のない〕物体に対してはほとんど生物のようであり、動物の類に対しては無生物のように見えるのである。いま述べたように、植物から動物への移り変わりは連続的である」93a)にみられる『存在の連鎖』94a)。ラッセルによれば「生物さらには有機的および無機的物体が、上下にならんで一本の系列をなす、という考えである。これが文献上で最初に見られるのは原始的な創世神話においてであり、その中では無機的事物が有機的事物に先立って、また植物が動物に先立って、創造される」91b)という。例えば、ペルシア神話では「天地とその間にある万物は六段階により三百六十五日かけて創造された。空が四十日、水が五十五日、地が七十日、植物が二十五日、動物が七十五日、人間が七十日かけて創造され、各創造の後ろに五日ずつの休息がとられた」95a)と語られている。しかし、プラトンの書ではティマイオスが魂・火、水、空気、土から「ヒトが創造され、獣になり、最後に植物になる91b) (植物より先に鉱物が書かれている)」96a)と、〈人から鳥→獣→無足(蛇?)そして魚介へ〉96b)高等生物(人)から下等生物の方向に述べられている。

形而上詩人のジョージ・ハーバート(1593-1633)は「被造物は飛躍せず、あなたの客人すべて空席なく坐し、欠けるものなき宴を表す。蛙は魚と四つ足の獣とを結び、こうもりは鳥とけだものを。海綿は感覚あるものとなきものと、鉱物は土と植物とを」94b)というみごとな詩を綴った。

ついでながら、ライプニッツ(1646-1716)の「全体一緒になって宇宙を構成している総ての種類のものは、それらの本質的な段階づけを知っている神が持つ観念においては、非常に密につらなっているのでそれらの座標のどの二つをとってもその間に他の座標を割り込ますことは、無秩序と未完成を意味するだろうから、できないような単一の曲線の上の多くの座標に過ぎない。故に人間は動物に、動物は植物に、植物は化石に、化石は我々の感覚と想像力が生きてはいないと我々に表象するような物体に連なる。しかも、連続の法則は、一つのものの本質的属性が他のものの属性に近づくときは前者の全性質も後者のそれらに徐々に近づくことを要求するから、自然存在の種類全体は単一の連鎖を必然的に形成し・・・境界に近いところにいる種はいずれもどちらともとれる(一部略)」94c)は全てのものの『連続性』と『自然は飛躍しない』との観念を含む。さすがモナド、微積分を編み出すわけである。

さらに、カントも「判断力批判」(1790)において、「多くの動物の種類が或る種の共通の型において一致し、この型が、それらの動物の骨格においてのみならず、その他の諸部分の配列においてもその根底にあるように思われ、ある部分の短縮、他の部分の延長によって、多様な種別を産みだしえたことは、いかなる自然科学もありえない自然のメカニズムの原理で達成されうるかもしれない(一部略)」97a)、続けて「諸々の形態が、その著しい相違にもかかわらず、共通の原型に適合して産出されたように見える限り、このような諸々の形態間の類似性はある共通の始源母胎(一つの共通の祖先)からの産出において、ある動物の類から他の動物の類へ段階的に近づくのを見るならば、現実の血縁的類縁性に由来するという推測を強固なものとさせる。その類縁性は、目的の原理(理念)が最もよく立証されていると思われる人間から始まり、ポリプ(polyp*)に到るまで、さらにそこから苔類や地衣類に到り、最後には自然の最下位層の段階とみなされる素物質(天然のままの物質)に達するのである97a), 98a), 99a)(一部改訳):Diese Analogie der Formen, sofern sie bei aller Verschiedenheit einem gemeinschaftlichen Urbilde gemäß erzeugt zu sein scheinen, verstärkt die Vermutung einer wirklichen Verwandtschaft derselben in der Erzeugung von einer gemeinschaftlichen Urmutter, durch die stufenartige Annäherung einer Tiergattung zur andern, von derjenigen an, in welcher das Prinzip der Zwecke am meisten bewährt zu sein scheint, nämlich dem Menschen, bis zum Polyp, von diesem so gar bis zu Moosen und Flechten, und endlich zu der niedrigsten uns merklichen Stufe der Natur, zur rohen Materie :100a)」と論じている。 *クラゲではない。

この‘存在の連鎖’は西欧の特異的な思想ではなく、東洋においても先に挙げた荘子の『至楽篇』4d), 75b)にもみられる〔草と老竹→虫→豹(獏?虫?)→馬→人間〕という化生である。やや無理もあるが植物、虫、動物・人という繋がりである。

ここに『理学秘訣』(問、人ノ知識ハ何ヨリ生ズルヤ)1h)をみると、陰陽化の程度と知識の鋭鈍を述べるに「金石ノ類ハ、陰気八九分、陽気一二分ナルベシ。故ニ最モ冷頑也。草木ノ類ハ、陰気七八分、陽気二三分ナルベシ。故ニ令質是レニ次グ。介(甲殻類)貝ノ類ハ、陰気六七分、陽気五六分ナルベシ。故ニ六識不全ニシテ、知識最モ鈍シ。是レ有情非情ノ中間ニアル者也。サテ禽獣虫魚ハ、其ノ生少シク異同アリトイヘドモ、大抵陽気六分、陰気四分ナルベシ。・・・故ニ、其ノ寿多クハ長カラズ。・・・人ハ陽気陰気各五分ニシテ、陰陽調適ナル者也。故ニ禽獣ヨリモ寿ニシテ、且ツ其ノ知識他物ニコへタリ。是万物ノ霊タルユヘン也1i)。(陽化は柔軟をなし、陰化は堅剛をなす。萬物は陰陽化の程度に應じて、知識に鋭鈍の差を生ずる)5e)と、陰陽が五分五分なるものが最適らしいが(介貝類は陰と陽を足すと十分を超える)、金石(無生物:陰気大・冷頑)→草木(植物)→介貝(中間)→禽獣虫魚(動物)→人(陰気陽気各五分:知識他を超える)と『存在の連鎖』を示している。この説の種本があるかどうか分からないが、鉱物・金属と気との関係については、「石は氣の核であり、土の骨である。氣が凝固すれば辰砂や緑礬となる。氣が変化を受ければ、液体となり、明礬や水銀となる(『本草綱目』)」27b)、「銅、金、銀は同一の起源をもつといわれている。紫の陽の氣を得たものが紫(色の物質)を生じ、200年後にそれは石となる。このまん中で銅が成長する。それが堅くて強いのは、その気が陽(の性質)を持つからである(『鶴頂新書』)」27c)とある。しかし、いずれにしても、‘陰陽化の程度と知識の鋭鈍’からこのような連鎖を考えたのは柳泓しかいないと思われる。この流れ、無機物から植物、(介貝)、動物、人へ変化・化生することが、柳泓の基本的な思想であることは確かである。

この中で柳泓はヒトの出現について《人も初めは鳥や獣の胎内から変化して生じてきた。だが、人は万物の中で最も貴い生き物(上位の生物)であるので、その出現は最後であった》と論じている。人が最後に現われたとは、他の動物と違う直立二足歩行を行い、火を使い、知能レベルでカラス101)やヨウム(インコ科)102a,b)に勝る身近な競争相手がいないのでヒトがそう思うのは当然である。あるいは、西欧の魚から動物や人が生まれたとか、獣から人に変化したなどの神話や伝説を知っていたか、旧約聖書の創世記(司馬江漢『春波楼筆記』(1811)に蘭書コロートヒストリイと記103a):『Groot Historie』104a)or 『Statenvertaling』?)を知っていたのか。とは言え、貴い人間が〈人身の如きも其初唯禽獣胎中より展転変化して生じ来るものなるべし〉1f)の禽獣の胎中という、人間からみると低位の生物から生まれ出てきたことを、断言するように述べていることである。なぜ、このような思量が可能であったのか。

アナクシマンドロスの「熱せられた水および土の中から、魚あるいは魚に似た動物が発生したと考えた。そして、人間は、この動物たちの体内で生まれ、成長するまで、内部にかくまわれて養育された」(ケンソリヌス)105a)、という話をどこかで耳にしていたのではないかと憶測もするが、魚類となれば<魚鼈>あるいは<虫魚>という言葉を用いたと思われる。最も確からしいのは、前述した『荘子』(至楽篇)に記載されている〈馬は人を生じ〉(馬生ㇾ人)の〈馬〉から〈人〉の出現である4d), 75b)。すなわち、禽獣から人が生まれるのである。これを見る限りにおいて、西欧の書物なりから発想を得たのではないことが分かる。また、人が【最も貴きもの】であることは、淮南子(天文訓)「天地の間には、分かれて陰陽の二気がある。陽は陰によって生じ、陰は陽によって生ずる。陰陽の二気が相交わって四隅が通じ合い、二気の消長によって万物が生ずる。生あるすべてのものの中で、最も貴いのは人である。されば、人のからだに具わる孔竅や肢体は、すべて天に通じている: 天地以設分而陰陽 陽生於陰 陰生於陽 陰陽相錯 四維乃通 或死或生 萬物乃成 蚑行喙息 莫貴於人 孔竅肢體 皆通於天」28d)にあり、老荘思想由来である決定的な証拠である。これと人の出現を勘案すると〈人身の如きも其初唯禽獣胎中より展転変化して生じ来るものなるべし。但し、人は万物の中にて最貴きものなれば其生ずる事、最後にあるべし〉となる。

鎌田柳泓『心学奥の桟』(1818-1822)は進化論を語るのか?(下)へ続く

鎌田柳泓『心学奥の桟』(1818-1822)は進化を語るのか?(上)へ行く

Les animaux sauvages n’étant pas immédiatement soumis à l’empire de l’homme, ne sont pas sujets à d’aussi grandes altérations que les animaux domestiques; leur nature paroît varier suivant les différens climats, mais nulle part elle n’est dégradée.84b) (Buffon. 『Histoire naturelle』1765):野生動物はすぐに人間の帝国(支配下)に服従するわけではないゆえに家畜のように大きく変化することはない ビュフォン

アイキャッチ画像

『心学奥の桟(上巻: 挿絵. p. 9)』(鎌田柳泓. 1822)を基に一部創作した。

座敷でキセルを吸っているのは人間に数学を授けたマヤのゼロ神である。扇子を持っているのは柳泓らしき人物と思われる。黄色朝顔を掲げているのは歌人のようである。植木職人が差し出している鉢には黒チューリップが活けてある。女が持ち帰る鉢には青いバラが咲いている(フィクション)。

花の図柄参考:ユリ:木村洋次郎・大場秀章.シーボルト『フローラ・ヤポニカ』 日本植物誌【新版】.13-1 シロカノコユリ.p. 20.八坂書房.2023.花菖蒲:安藤広重「堀切花菖蒲」より.

鉢の図柄参考:国立歴史民俗博物館.伝統の朝顔 Ⅲ ―作り手の世界―.岩渕令治.1 江戸の園芸文化の発達.参考 歌川芳藤 草花植木つくし.p. 8.国立歴史民俗博物館.2000.

引用・参考文献(鎌田柳泓『心学奥の棧』は進化を語るのか?(上)、(下)の一部も含む)

1)鎌田柳泓.心学奥の棧(1822)、理學秘訣(1816)を基に以下から引用:石門心學.日本思想大系42.柴田 実 校注者.岩波書店.1971.1a)心学奥の桟 上之巻 .p. 412、1b)同.pp. 410-411.頭注、1c)理学秘訣.p. 378、1d)解説.p. 454、1e)心学奥の桟 上之巻 (逸話).pp. 410-411、1f)同.pp. 411-412 、1g)同.p. 411.頭注、1h)理学秘訣.pp. 383-387、1i)同.p. 385.

4)市川安司・遠藤哲夫.荘子(下).新釈漢文大系.第8巻. 明治書院.1975.4a)雜篇 天下 第三十三.pp. 822-823、4b)外篇 知北遊 第二十二.pp. 576-577、 4c)同.pp. 580-581、4d)同.至樂 第十八.pp. 499-501.

5)渡邊 徹.本邦最初の經驗的心理學者としての鎌田鵬の研究.中興館.1940.5a)第二章 鎌田鵬の氏名および家譜.第一節 氏名.pp. 15-17、5b) 第七章 鵬の心理思想.第二節 心理學一般.第三項「究理緒言」(「心學奥の棧」).pp. 322-333、5c)同.第二項「理學秘訣」.二、内容および構成.p. 308、5d)第五章 鵬の學統.第四節 理學.第三項 朱子の心學と鵬.pp. 222-227、5e) 第七章.第二節.第二項「理學秘訣」.三、經驗的心理學(心の用)― 知識.pp. 310-311.

6)福永光司.荘子(内篇).中国古典選12.吉川幸次郎 監修.朝日新聞社.1978.6a) 逍遙遊篇 第一.pp.29-30、6b)大宗師篇 第六.pp. 267-269.

7)市川安司.近思録.新釈漢文大系.第37巻.明治書院.1986.7a) 近思録解題.編者.p. 10、7b) 近思錄 卷一 道體.p. 1.

11)ジョゼフ・ニーダム.中国の科学と文明.第3巻 思想史(下).思索社.1991.11a)第16章. 晉・唐間の道家と宋代の新儒家たち.(d)新儒家たち.(3)普通的パターンの研究-氣(物質=エネルギー)と理(組織)の概念.pp. 524-525、11b)同.(2)太極.pp. 508-509.

13)ジョン・グリビン、メアリー・グリビン.進化論の進化史.水谷 淳 訳.早川書房.2022.13a) 第Ⅰ部ダーウィン以前.第2章 偽りの夜明け.pp. 55-56、13b)同.p. 73.

15)ゲーテ全集 14.木村直司・高橋義人・前田富土男・永野藤夫・野村一郎・轡田 収 訳.潮出版社.1980.15a)野村一郎 訳.植物生理学の予備的研究.生理学の概念.pp. 112-113、15b)同.訳注.112.p. 490、15c)訳注.55.p. 482、15d) 植物学.第八章.雄蕊に関してなお二、三.六三、六四.p. 82、15e)形態学序説.研究の意図.p. 46.

18)ジョゼフ・ニーダム.中国の科学と文明.第2巻 思想史(上).思索社.1991.18a)第10章 道家と道教.(b)「道」の道家的観念.pp. 45-46、18b)同.(e)変化、変形、および相対性.p. 98、18c)同.pp. 97-99.

27)ジョゼフ・ニーダム.中国の科学と文明.第6巻 地の科学.思索社.1991.27a)第25章 鉱物学.(b)氣の理論と地中における金属の生長.pp.169-171、27b)同.p. 166、27c)p. 167.

28)楠山春樹.淮南子(上).新釈漢文大系.第54巻.明治書院.1979. 28a) 巻四 墬形訓 十四. pp. 237-240、28b) 同.五.pp. 214-216、28c)同.十三.pp. 234-237、28d)巻三 天文訓.二十二.p. 192.

58)Erasmaus Darwin. Zoonomia. Or, the laws of organic life (1). The second edition, corrected. HardPress. 2016(Copyright). 58a) SECT. XXXIX. II. 2. p. 477、58b)” IV. 7. p. 488、58c)” 8. p. 492, p. 494.

59)Goethe. Naturwissenschaftliche Schriften. I. Die Metamorphose der Pflanzen. Rudolf Steiner Verlag. 1982. 59a)VIII. Noch einiges von den Staubwerkzeugen. 64 : p. 39、59b)Bildung und Umbildung organischer Naturen. Zur Morphologie. Die Absicht eingeleitet. 14 : 13-16.p. 11.

60)西村三郎.文明のなかの博物学.西欧と日本(下).紀伊國屋書店.2000.60a)Ⅵ章 博物学の黄金時代を招来したもの.p. 387、60b)同.Ⅷ章 変容する江戸博物学.p. 463、60c)同.p. 470.

71)山﨑嘉䟦.周子書.壽文堂.1680.71a)太極圖説.二、71b)太極圖.一.

72)佐倉 統.進化論の挑戦.角川書店.1997.72a)第一章 進化と進化論の歴史.2 進化論の歴史.p. 22.

73)William Paley. Natural Theology (Originally published in 1802). Andos Books. 2019.73a)Chapter Ⅰ. State of the argument. p. 1.

74)篠田謙一.人類の起源.中央公論新社.2023.74a)第一章.人類の登場.2 人類の進化史.pp. 9-22.

75)福永光司.荘子(外篇・中).中国古典選14.吉川幸次郎 監修.朝日新聞社.1978.75a)至楽篇.第十八.p. 253、75b)同.pp. 250-253.

76)アウグスティヌス著作集.第16巻.創世記逐語注解.片柳栄一訳.教文館.1994.76a)第六 巻第六章.p193、76b)第六巻 第11章.p. 199、76c)同.p. 200.

77)ブノア・ド・マイエ.ユートピア旅行記叢書.12.ニコラス・クリミウスの地下世界への旅、テリアメド.多賀茂・中川久定 訳.岩波書店.77a)中川久定.テリアメド.解説2『テリアメド』の位置.二 『テリアメド』の自然学統一理論と聖書の問題.p. 331.77b)第6日目.p. 255.

78)荒川紘.東と西の宇宙観 東洋篇.紀伊國屋書店.2005.78a)第10章 ヨーロッパ宇宙論との出会い.2 リッチ以後.pp. 271-273.

79)ラマルク.進化學典籍叢書(1) 動物哲学.小泉 丹・山田吉彦譯.岩波書店.1927.79a)緒言.p. 1、79b)第七章.pp.314-317、79c)第八章.pp.320-321、79d)同.p. 324.

80)八杉竜一.進化論の歴史.岩波書店.1973.80a)二 十八世紀の進化論.3 フランスにうまれた進化論. pp. 49-52 、80b) 同. pp. 55-56 、80c)同.5 エラズマス・ダーウィン.p. 84.

81)Maupertuis. Oeuvres De M’ De Maupertuis. Nouvelle Édition. Tom. II. Legare Street Press. 2022.81a)Systême de la nature. XLV. p. 164、81b)”LXVII. p. 184.

82)ジャック・ロジェ.大博物学者ビュフォン.ベカエール直美訳.工作舎.1992.82a)Ⅲ 長い忍耐を要した『博物誌』.第十九章.種、属、科—新たな分類を目指して.pp. 379-382、82b)同.p. 382.

83)Buffon. Histoire naturelle, générale et particuliére, avec la description. Ⅳ. A Paris, De l’Imprimerie Royale. 1751.83a) L’Aʃne. pp. 382-383.

84)Buffon. Histoire naturelle, générale et particuliére, avec la description. XⅣ. A Paris, De l’Imprimerie Royale. 1765. 84a)Dégénération des animaux. pp. 311-374、84b)”p. 326.

85)デズモンド・キング=ヘレ.エラズマス・ダーウィン.和田芳久 訳.工作舎.1993.85a)第11章 ゾーノミア 1794-1797.pp. 382-385、85b)第13章 生命の野外劇1803-1832.pp. 455-458、85c)第11章.p. 380、85d)第13章.pp. 471-472.

86)Erasmus Darwin, MD. F. R. S. The temple of nature, or the origin of society: A Poem, with philosophical notes. J. Johnson. 1803.86a)CANTO Ⅰ. Production of life. Ⅳ. Her snow-white arm, indulgent to my song, Waves the fair Hierophant, and moves along.―. 231-234. p. 20、86b)”247-248. p. 22、86c)Ⅴ. “ORGANIC LIFE beneath the shoreless waves”. 295-302. p. 26-27、86d) ” footnote. p. 29.

87)G. S. カーク, J. E. レイヴン, M. スコフィ-ルド.ソクラテス以前の哲学者たち(第2版).内山勝利・木原志乃・國方英二・三浦要・丸橋裕 訳.京都大学学術出版会.2011. 87a) 内山勝利 訳. 第3章 ミレトスのアナクシマンドロス .Ⅶ.動物および人間の発生. pp.184-186.

88)Benoît de Maillet. Telliamed, ou Entretiens d’un philosophe indien (Éd. 1748). Tome 2. Hachette Livre. BnF. 2013.88a)SIXIE’ME JOURNE’E. pp.133-140.

89)ラマルク.科学の名著 第Ⅱ期 5(15).高橋達明 訳.木村陽二郎 編集.朝日出版社.1988.89a) 第一部.動物の自然誌、その形質、類縁、体制、分類、綱区分、種についての考察.第七章.略.pp. 145-147、89b)第八章.略.p. 149、89c)同.p. 150、89d) 高橋達明.『動物哲学』の成立.一、ラマルクの移入と読解について.p. xxix.

90)Jean-Baptiste de Monet de Lamarck. Philosophie zoologique, ou Exposition histoire naturelle des animaux. T1. (Éd. 1809). Hachette Livre. BnF. 2024.90a)Chapiter VII. Influence des circonstances. pp. 255-266、90b) Chapiter VIII. p. 271、90c) Chapiter VII. p. 268、90d) Chapiter VIII. p. 274.

91)E・S・ラッセル.動物の形態学と進化.坂井建雄 訳.三省堂.1993.91a)第13章.ラマルクとダーウィンの形態学との関係.p. 224、91b)第一章 比較解剖学のあけぼの.p. 16.

92)ヘルダー.人類歴史哲学考(一).嶋田洋一郎 訳.岩波書店.2023.92a)第一部 第二巻.一 われわれの地球という球体は、きわめて多様な存在物を有機組織化するための大きな作業場である.p. 105.

93)アリストテレス全集 8.動物誌 下. 動物部分論.島崎三郎 訳.岩波書店.1969.93a)動物誌.第八巻 第一章.動物の心理学 生物界の段階における連続性の原理 植物と動物の定義.p.4.588b.

94)アーサー・O・ラヴジョイ.存在の大いなる連鎖.内藤健二 訳.ちくま学芸文庫.2023.94a)第二講 ギリシャ哲学におけるその観念の創始 ― 三つの原理.pp. 84-85、94b)同.p. 90、94c)第五講 ライプニッツとスピノーザにおける充満と充分理由について.pp. 223-224.

95)世界の神話伝説・総解説.自由国民社1987.95a)黒柳恒男.5. ペルシアの神話伝説.ペルシア神話の世界.pp. 85-86.

96)プラトン全集12.ティマイオス・クリティアス.種山恭子・田之頭安彦 訳.岩波書店.1981.96a) 種山恭子.ティマイオス.pp. 58-60. 一四:41E, 42A、pp. 102-104. 二四:59A-C , 60、96b)pp. 175-178:四四:90E, 91A-92C.

97)カント全集.第八巻.「判断力批判」.原 佑 訳.理想社.97a)第二編 第二部. 附録. 第八〇節.pp. 370-371.

98)世界の大思想11.カント(下).実践理性批判・判断力批判・永遠の平和のために.坂田徳男 訳者代表.河出書房新社.1969.98a)坂田徳男.判断力批判.付録 目的論的判断力の方法論.八〇.p. 344.

99)佐藤康邦.カント『判断力批判』と現代.岩波書店.2005.99a)第八章 反省的判断力と生命科学.二 カントの進化論.pp. 255-256.

100)Immanuel Kant. Kritik der Urteilskraft . e-artnow(printed in Japan). 2018.100a)§80. Von der notwendigen Unterordnung des Prinzips des Mechanisms unter dem Teleologischen in Erklärung eines Dinges als Naturzwecks. p. 189.

101)ジョン・マーズラフ、トニー・エンジェル.世界一賢い鳥、カラスの科学.東郷えりか訳.河出書房新社.2013.

102)ジェニファー・アッカーマン.鳥!驚異の知能.鍛原多惠子 訳.講談社.2018.102a)第1章 鳥のIQ .pp. 28-30, p. 57-58、102b)第5章 さえずりと言語.pp. 219-222.

103)司馬江漢全集二.春波楼筆記.西洋天地開闢(文化八年?).朝倉治彦・海野一隆・菅野 陽・中山茂・成瀬不二雄・沼田次郎.八坂書房.1993.103a)春波楼筆記.西洋天地開闢.pp. 102-103.

104)海老澤有道.南蛮学統の研究.創文社.1958.104a)後篇 南蛮学統の思想的影響.第八章 司馬江漢の人間観・宗教観.Ⅱ造化論.註2.p. 387、104b)同.p .385.

105)ソクラテス以前哲学者断片集.第Ⅰ冊.内山勝利 編集.内山勝利・国方栄二・藤沢令夫・丸橋 裕・三浦 要・山口義久 訳.岩波書店.2000.105a)内山勝利 訳.第Ⅱ部 紀元前6世紀・5世紀の哲学者たち.第12章 アナクシマンドロス.A.生涯と学説.30 ケンソリヌス.p. 180.