おきなの暇つぶしのささやきにようこそ!

最初にゼロ<٩۹>のプレースホルダを使ったのはバビロニア人だった?

ヨーロッパに“ゼロ”が導入されたのは12世紀になってからと考えられている1)。当初はサンスクリット語のsunya(シューニャ、スーニャ:虚空)のアラビア語訳であるSifr(シフル)などの文字が用いられていた。ヨーロッパにインド・アラビア数字を用いた算術を紹介したフィボナッチ(レオナルド:1170?-1250?)は、「算盤(アバクス)の書(Liber abaci)」(1202年)でZephirumという用語を使っており、これが後にイタリア語のzefiro、zéro(1491年出現)となった1)。Zeroの語源のzephyr(ゼフィール)は、ポルトガル語で「悪魔の角」を意味するchifreや、英語で「暗号」を意味するcipher(サイファ)の語源にもなっている2)。また、フランス語ではcyfre(何もしないが他を増大させる)からcifre、chifreと変化しchiffre(ぼろ、無気力な人、骨なし、など)となった1)。13世紀のフランスでは「価値のない人間」のことを俗語でCifre en algorisme(位取り記数法のゼロ)、現在でもスエーデンでは同様にhan är just en siffraと呼ばれているようだ1)。いずれにしても、いい意味で使われていない。どうしてここまで忌み嫌われたのか。これは宇宙創造の捉え方(理念)による哲学的な思想に由来している。無から有の出現なのか、神からの創造なのか、今後別のブログで空論を囁きたい。これはさておき、フランスの<無気力>とポルトガルの<悪魔の角>は一見関係が無いと思ってしまうが、実はある。悪魔は、有なるものを創造した神との対比として、邪魔をする存在であろう。しかし、悪魔に「角」は必要なのか?使われないなら無駄なものではないだろうか?いろいろ調べてもでてこない、。役立たず、価値がない、そのようなことを考えてchifreとしたなら、zeroを別な視点からとらえる上でとても興味深い。

ヨーロッパに伝播されてきたゼロを含めてのアラビア数字は、たびたび使用禁止になっていたようである。ひとつには、ジェルベール(教皇シルウェステル2世)が考案した計算盤を用いていたことから必要なかった1)、らしい。特に計算盤を使って生活している業者にとっては。いつも新しい技術の変革に抗うのは世の常であるが、AI, メタバース、ブロックチェーン、DAO、NFTなどについてゆけず、犬の遠吠えのように、指をくわえて眺めているだけで、過去の遺物にしがみつくヒトに似ている。このような廃退的な空間では安住しようと必死であるが、ファーストペンギンになることを恐れ、リスクを恐れて先頭集団の様子見しながら前進も規制改革もしなかった―しかも忖度(圧力)によって国産OSの「TRON」がつぶされ、検索エンジンが撃沈した෴どこかの国のように没落していく。この時代の変化の様子を表しているグレゴリウス・ライシュ作「マルガリータ・フィロソフィカ」の挿絵(https://archive.org/details/gri_c00033125008256329/page/n161/mode/2up)*を見ると頷ける。興味のある方はwebでみるがよい。この絵は中央に立つ女神のような審判(アリスメティカ)がアラビア数字を使う男(向かって左側)と計算盤を使う男(同右側)の争いの裁定を行っている。よく見ると、左の男は若く(ボエティウス)、右の男は年寄り(ピュタゴラス)である2), 3)。服装にも違いがあり、若い男は外套の襟を開き流行の帽子をかぶっている。一方で、年寄りは外套をしっかりと着込み、頭をすっぽりと覆う帽子をかぶっている。太陽の光は窓から青年に差し込み、反対側の老人は影となっている(窓から見える外の景色も異なるが意図は分からない)。女は青年に微笑み、アラビア数字の書かれたドレスを着ている。青年は勝ち誇ったように笑みを浮かべ、老人は悲しげな顔をしている。・・・ウーム。いつの時代も老害を戒めている。・・・自称おきなにはつらいが。。。。過去を嘆いてはダメだ。これからだ。

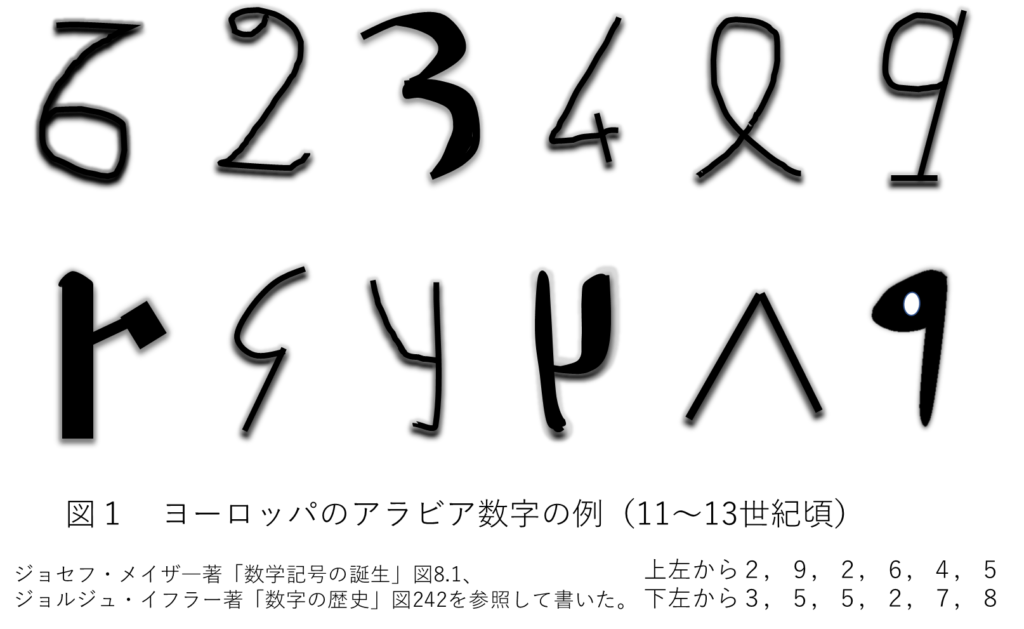

ふたつめには、直線的なローマ数字に比べて、アラビア数字は書き換えられやすいので、1299年フィレンツェ共和国では使用禁止となったとある2)。そのため、暗号のようにアラビア数字の1~9、0を隠れて使用した。なるほど。でも、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸと1,2,3,4、5、6、7、8、9は、どちらが書き換えられやすいのか?Ⅱ、ⅢをⅣ、Ⅴにすることは難しいかもしれないが、ⅠをⅡやⅢに変えること、これらをⅥ、Ⅶ、Ⅷに改ざんすることは難しいのか?ベロス2)は0を6,9に、1を7にすることは簡単と述べているが、文字にもよると思うが。思うに、当時のアラビア数字は統一されておらず(東方アラビア数字、西方アラビア数字)、いろいろな字体があったためではないだろうか。例えば、日本の文字に慣れ親しんだ中でアラビア文字が使われると、チン紛カん紛となってしまう。図1の数字が分かるだろか?どうみても2、3、4に見えるが。まだシュメール人のバビロニア数字の方が分かりやすい。さらに、ゼロ記号(cifra, chifre)を用いると表記の簡略化や演算が画期的に容易となることから神秘的で魔術的な記号と考えられたこともあるようだ1)。これは、分かる人には分かる、世の中に出現した大発見・大発明で、全身が震えるような驚きを与えたと推察される。

12世紀から15世紀のヨーロッパの数字表をみると1から9の後に0が来ている。ヨハネス・ド・サクロボスコの「アルゴリスムス」やラロッシュの「算術論」には、ほぼ同様な記述として、「10番目の数字はそれ自体では何の意味もないが、ある位に位置すると、他の位置に値を与える(それに続く数値に意味を持たせる)。これをchiffre, nulle(無), 無数値の数字と呼ぶ(一部改)」1), 3)とある。ここで目を引いたのが、「nulle」である。科学論文を書いている方にはお馴染みの、有意差なし、関係なし、などの意味で使われている。確かに、「無・nulle」であるが、実は意味することを示している。ある関係において、それ自身は否定されながらも他との関係性の強弱を示し、また、それ自身の結果も無関係の「0」ではなく、有意差においては無意味とされながらも、その時の関係が低いだけであって、統計処理法や試験方法によっては意味が<ある>ということにもなってしまうのである。「何の意味もないが、ある位に位置すると、他の数値に意味を持たせる」とは言いえて妙な深い洞察である。

グレゴリウスの絵を眺めながめていると、つい囁きはじめたくなった。16世紀初頭の計算盤使いとアラビア数字使いの論争は、いつの世も同じであることを諭している・・・おきな・・・無空有生

*Internet archive. [Margarita philosophica] by Reisch, Gregor, d. 1525. Publication date 1503. Publisher: [Freiburg im Breisgau] : Chalchographatum primiciali hac pressura Friburgi p[er] Joannē Schottũ Argeñ. Contributor: Getty Research Institute. Addeddate: 2012-08-02 17:22:22.

グレゴリウス・ライシュ作「マルガリータ・フィロソフィカ」

引用文献・参考図書

1) ジョルジュ・イフラー.「数字の歴史」.松原秀一・彌永昌吉 監修.彌永みち代・丸山正義・後平 隆 訳.平凡社

2) アレックス・ベロス.「素晴らしき数学世界」.田沢恭子、対馬妙、松井信彦 訳.早川書房

3)ジョセフ・メイザ―.「数学記号の誕生」.松浦俊輔 訳.河出書房新社

三浦伸夫.「文明のなかの数学」.現代数学社.

上垣 渉.「はじめて読む数学の歴史」.ベレ出版

吉田洋一.「零の発見」.岩波新書

「クラウン仏和辞典」.三省堂

コメント